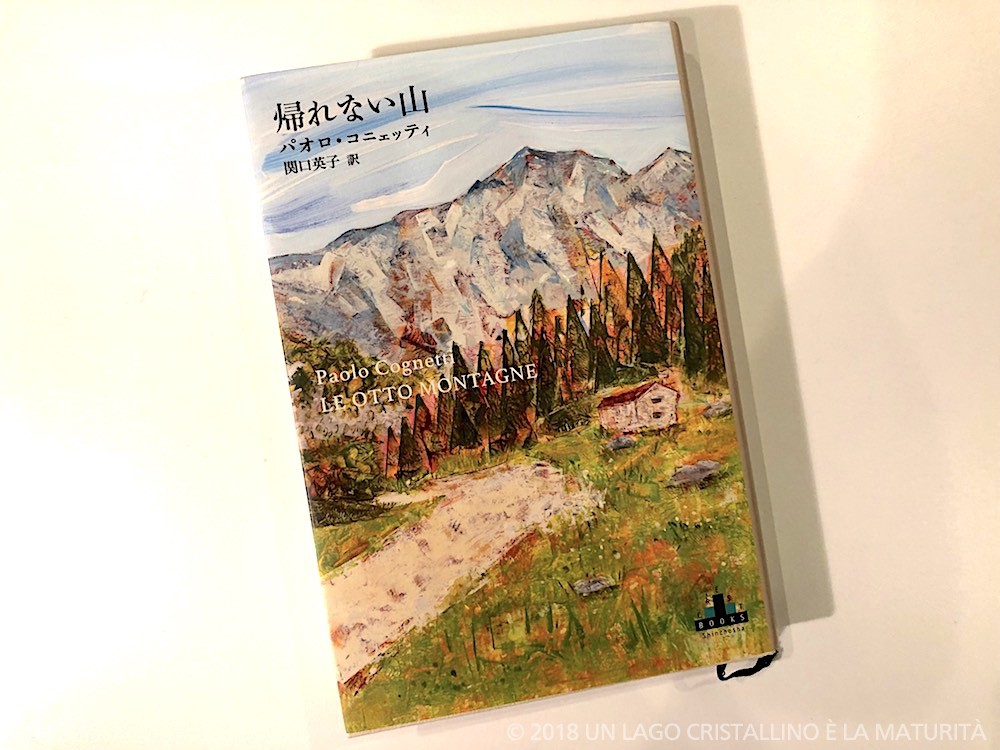

帰阪時に新幹線の中で、パオロ・コニェッティ著「帰れない山」を読み終わった。

11月末開催の「ヨーロッパ文芸フェスティバル」の一つの企画として、取り上げられたこの本。当日は著者本人の朗読を交えたトーク形式で行われたのだが、わたしはその日までに本の存在を知らなかったし、そもそも作品が面白いのか、はたまた著書が何者なのかもまったく理解していない中で「ただイタリア文学だから気になる」という関心のもとに会場へ向かった。

想像以上に会場は広く、多くのお客さんで埋め尽くされ、ほぼ満席状態。

読めばきっと納得するだろう。この作品がイタリア文学界の最高峰であるストレーガ賞を受賞した理由。冒頭から勢いを落とさず物語の世界に引っ張られる。あまりにも自然の情景描写が美しく、胸に迫るものがある。みずみずしい山や人物への表現力とイタリアの家族に宿るあたたかさが絶妙に組み合わさり、ストーリーや設定で物語を紡ごうとする作品がいまの時代に多い中で、小説家としての技量で真剣勝負をした作品だった。

著書の朗読で紹介されたのは、主人公ピエトロと山に住む少年ブルーノが出会う場面。ふたりのやりとりの会話を読み上げたとき、わたしの目から涙がこぼれた。言葉はかつて体験したことのあるような懐かしさがあったのだ。

少年は、名をブルーノ・グリエルミーナといった。

グラーナ村の住民はみんなグリエルミーナという名字だけど、ブルーノという名前は俺だけなんだ。そう彼は得意げに説明した。(…中略)

「川が好きなんだろ?」ブルーノが尋ねた。

「うん」

「泳げるか?」

「少しだけ」

「釣りは?」

「たぶんできない」

「来いよ。いいもの見せてやる」

そう言うと、ブルーノは椅子からぴょんと立ちあがった。(p25-26)

誰しもが、胸の中に抱える「帰れない山」の思い出があるのかもしれない。

林間学校や登山での経験、またはその緑のど真ん中にいなくてもその対象を遠くから眺める経験、山が人に与える影響は大きいのだろうなといつも考えていた。例えば富士山が見える街で暮らす人は、ずっと富士山に見守られている意識があるから思考のあり方が都会で生きる人とは違うのかな、とか。

わたしにとっての帰れない山はどこだろう、それは明確な場所というより、もっと記憶の奥にあるささやかな「感覚」だろうか。孤独感や充足感、喜びも痛みも。まるで自分自身の肉体が透明になり意識だけが浮遊しているかのようで、心地がいい。そしていつだって、どのような瞬間においても自然の偉大さに直面する。落ち葉も、土も木も空も空気も、ただそこにあり続け、時間の流れを静かに受け止めている。

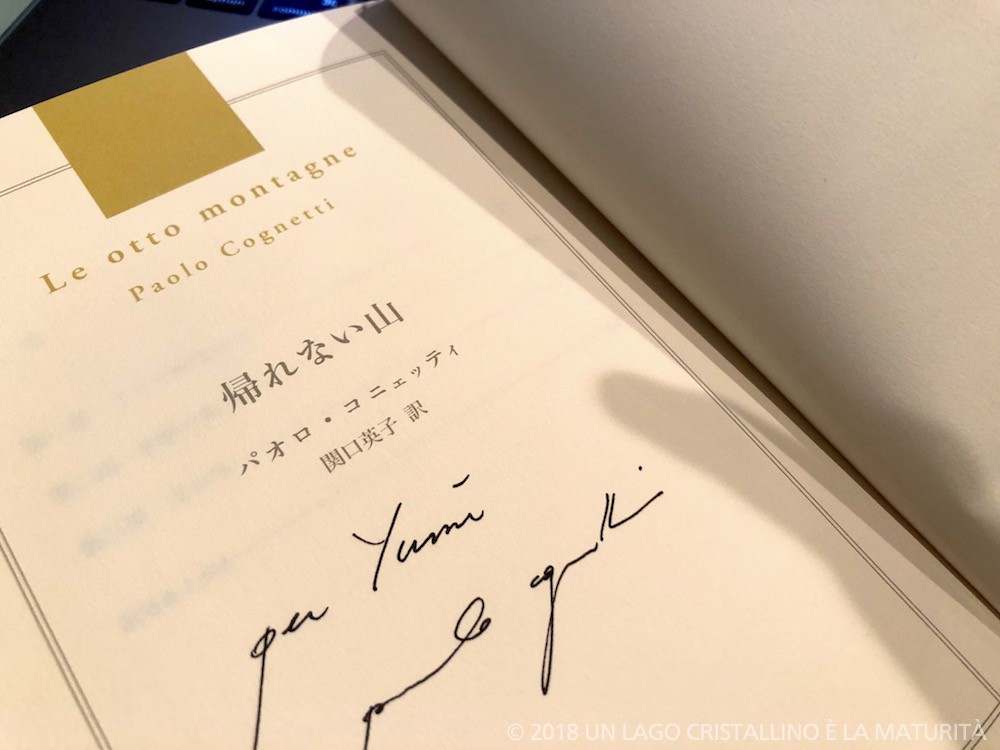

著者のパオロ・コニェッティは、ミラノで生まれ育った都会っ子の主人公ピエトロに自身の姿を重ねたと語っていたけれど、終演後のサイン会、chao、と深いあたたかさを持つ声で挨拶をしてくれた彼は、作品に登場する、山に生きる少年ブルーノのようだった。山を知るからこそ醸し出すことのできる優しさが彼から溢れ出ていて、わたしは自分の「帰れない山」の記憶を、思い出さずにはいられなかった。